Hüttlingen TG Die Geschichte vom Müller Nepomuk - Mühlenkalender

Hauptmenü:

- Startseite

- Mühlen-Aktuell

-

Mühlen-Kalender

- Schweizer Kalender

- Seeländer Kalender

- Sondereditionen

- Mühlen-Karte Schweiz

-

Mühlen-Inventar Schweiz

- Mühlen-Inventar Schweiz

-

Kanton Aargau

- Aarau AG

- Brugg

- Böztal AG

- Gansingen AG

- Magden AG

- Veltheim AG

- Wittnau AG

- Kanton Aargau

-

Kanton Appenzell Ausser- und Innerroden

- Teufen AR

- Teufen AR Ehemalige Säge Gmünden

- Teufen AR Ehemalige Schleifmühle Mühletobel

- Teufen AR Walke Untere Schwantlen

- Teufen AR Säge Buebenrüti

- Teufen AR Säge Stoss

- Teufen AR Bleicherei mit Walke

- Teufen AR Lustmühle

- Teufen AR Nordmühle

- Teufen AR Obere Lochmühle

- Teufen AR Ehemalige Papiermühle

- Teufen AR Bleicherei mit Walke Buchschwendi

- Teufen AR Kriemlers-, Baschonen- oder Pfauenmühle und Säge

- Teufen AR Schleife Goldibach

- Teufen AR Beckenmühle

- Teufen AR Bleicherei und Zwirnerei

- Teufen AR Bleicherei mit Walke

- Teufen AR Zwirnerei Scheibenhalde

- Teufen AR Buchenmühle

- Teufen AR Bleicherei mit Walke

- Teufen AR Goldimühle und Säge

- Teufen AR Baumwollspinnerei Unterer Sammelbühl

- Teufen AR Teufen AR Mahlmühle und Säge

- Teufen AR Ehemalige Rothen- oder Walsersmühle

- Teufen AR Ehemalige Lochmühle

- Teufen AR Ehemalige Schleifmühle und Schmiede Lochmühle

- Teufen AR Zwirnerei

- Teufen AR Ehemalige Hechtmühle

- Teufen AR Säge Leuenbach

- Teufen AR Zwirnerei Unterrain

- Kanton Basel Land

- Kanton Basel Stadt

-

Kantom Bern

- Aarberg BE

- Adelboden BE

- Bern Stadt

- Bremgarten bei Bern

- Brienzersee

- Biberen BE

- Diessbach bei Büren BE

- Erlenbach im Simmental BE

- Ferenbalm BE

- Gambach BE

- Heimenhausen BE

- Kallnach BE

- Landiswil BE

- Lenk im Simmental

- Lyss BE

- Madiswil

- Nidau BE

- Radelfingen bei Aarberg BE

- Oberwil im Simmental BE

- Rüti bei Büren BE

- Säriswil BE

- Safnern BE

- Schalunen BE

- Schwanden im Emmental BE

- Thun BE

- Uttigen BE

- Worb BE

- Zollikofen BE

- Zwieselberg BE

- Kanton Bern

-

Kanton Freiburg

- Kanton Freiburg

- Estavayer-le-Lac

- Kerzers FR

- Ried bei Kerzers FR

- Kanton Glarus

-

Kanton Graubünden

- Kanton Graubünden

- Bergün Filisur GR

- Tujetsch GR

- Ftan GR

- Schnaus GR

- Zernez GR

- Kanton Jura

-

Kanton Luzern

- Kanton Luzern

- Geuensee LU

- Hildisrieden LU

- Hohenrain LU

- Malters LU

- Pfaffnau LU

- Vitznau LU

- Willisau LU

- Kanton Neuenburg

- Kanton Obwalden

- Kanton Schaffhausen

- Kanton Schwyz

-

Kanton Solothurn

- Kanton Solothurn

- Buchegg SO Aetigkofen-Mühledorf

- Büren SO

- Lüterswil-Gächliwil SO

- Luterbach SO

-

Kanton St.Gallen

- Bad Ragaz SG

- Nesslau SG

- Oberriet SG

- Oberuzwil SG

- Quarten SG

- Kanton St.Gallen

-

Kanton Tessin

- Centovalli TI

- Losone TI

- Onsernone TI

- Verzasca TI

-

Kanton Thurgau

- Aawangen TG

- Affeltrangen TG

- Altnau

- Amriswil TG

- Berg TG

- Braunau TG

- Hüttlingen TG

- Kesswil TG

- Kradolf-Schönenberg TG

- Langrickenbach TG

- Lamperswil TG

- Märstetten TG

- Romanshorn TG

- Salmsach TG

- Sulgen TG

- Uttwil TG

- Tägerwilen TG

- Wagenhausen TG

- Wängi TG

- Weinfelden

- Wigoltingen TG

-

Kanton Uri

- Unterschächen UR

- Kanton Waadt

-

Kanton Wallis

- Goms VS

- Obergoms VS

- Naters VS

-

Kanton Zug

- Baar ZG

- Menzingen ZG

- Kanton Zug

-

Kanton Zürich

- Bonstetten ZH

- Ottenbach ZH

- Fischenthal ZH

- Hettlingen ZH

- Illnau-Effretikon ZH

- Stammheim ZH

- Zürich ZH

- Uster ZH

- Winterthur ZH

- Kanton Zürich

-

Mühlen-Wissen

-

Literatur

- Literaturverzeichnis

- Historische Literatur

- Geschichten

-

Motor

- Wasserräder

- Wassermotoeren

- Turbinen

- Transmission

-

Arbeitsmaschinen

-

Müllerei

-

Müllerei-Maschinen

- 1921 Le moulin aux épinards - Die Spinatmühle

- 1919 Einiges über das Schroten und die Schrotmühlen

- 1892 Die Radfahr-Obstmühle

- 1878 Die Mühlsteinfabrikation in La Ferté-sous-Jouarre

- 1870 Arndt's neue Griesputzmaschine

- 1869 Mühlsteinschärfmaschine von S. Golay in Nyon VD

- 1865 Patersons Mühle

- 1865 Lefèvre's Mühlsteine mit Quetschwalzen

- 1863 Venot's Luftzufürung bei Mahlgängen

- 1861 Falguière's tragbare Mühle mit vertikalen Steinen

- 1861 Mühle mit zwei beweglichen Steinen

- 1831 Beschreibung senkrechter Mühlsteine, die Hr. Maudsley statt der Stämpel in den Oehlsamenmühlen anbrachte

- 1795 Eine kluge mechanische Erfindung

-

Müllerei-Branche

- 1993 Mühlen als Orte der Verwandlung

- 1958 Moderne Müllerei

- 1945 Vom Korn zum Brot

- 1954 Die Entwicklung im Mühlenbau

- 1944 Der Bund als Grosseinkäufer

- 1942 Eine makabere Geschichte ...

- 1941 Wie entsteht das Mehl

- 1930 Arbeit in der Heimat

- 1930 Walliser Tätschbrot

- 1910 Die schweizerischen Mühlensyndikate

- 1910 Die technische Entwicklung der Müllerei

- Mühlen-Sagen

-

Mühlen-Bild-Galerien

- Schweiz

- Register

-

Ausland

- Deutschland

- Ecuador

- Frankreich

- Exkursion VSM 29.-30. Juni 2019

- Seeland BE Streifzug durchs Archiv

-

Müllerei-Maschinen

-

Sägerei

- Rund ums Holz

-

Sägerei-Maschinen

- 1974 Dreimannsäge

- 1958 Zum Thema Dampfsägerei

- 1903 Eine moderne Sägerei-Anlage MFO

- 1900 Bandsägen Th Bell Kriens System J.H. Landis Oerlikon

- 1893 Horizontale Bandsäge für Stämme

- 1878 Ransome's Dampfsäge zum Fällen der Bäume

- 1867 Klasen's Mechanismus zum Vorschieben des Wagens der Sägemühlen

- 1863 Knopp's Brettersäge

- 1861 Über eine zweckmässige und neue Vorrichtung zur Bewegung des „Wagens" bei Sagemühlen

-

Müllerei

- Schweizer Maschinen-Industrie

- Persönlichkeiten

-

Literatur

- Mühlen-Marktplatz

- Mühlen-Wanderungen

- Mühlen-Bild-Galerien

-

Electrizität

- Chronologie

- 1893 Transport de Force de Frinvillier à Biberist

- 1895 Usine électrique des Clées de Neuchâtel à Gorges de l'Areuse Boudry NE

- 1903 Usine électrique à vapeur de Neuchâtel /Dampfkraftwerk Neuenburg NE

- 1903 Usine hydro-électrique d'Adelboden

- 1917 Die Elektrizität im Kanton Freiburg und ihre Anwendung in der Landwirtschaft

- 1927 Kennen Sie "Hospi"

- 1943 Falscher Alarm

-

Maschinen-Lexikon

- Generatoren Dyamos

-

Müllerei-Maschinen

- Typenverzeichnis Müllerei-Maschinen

- U. Ammann Maschinenfabrik AG Langenthal BE Schrot- und Mahlmühle Typ H

- U. Ammann Maschinenfabrik AG Langenthal BE Victoria-Mühlen

- U. Ammann Maschinenfabrik AG Langenthal BE Universal- oder Schlagkreuzmühle

- Daverio Cie AG Mühlenbauanstalt Zürich Schlagmühle

- E. Hartmann-Staub Kradolf Schrotmühle Nachtigall

- E. Hartmann-Staub Kradolf Universalmühle Atlas

- E. Kuhn Mühlenbau Bottighofen TG

- F. Küng Mühlenbau Gossau SG

- J. Maier Mühlenbau Gossau SG FARMA-Mühle

- O. Meyer & Cie. Solothurn Mahl-Automat

- Joh Schilling Mühlenbau Brugg Schlagmühle Universal

- O. Soder & Cie Maschinenfabrik Niederlenz Schrot- und mahlmühle Typ MA und MB

- A. Villiger Maschinenfabrik Hochdorf Getreidequetschmaschine Blitz

- Sägereimaschinen

- Turbinen

- Mühlen-Publikationen

- Projekte

- Kontakt

Hüttlingen TG Die Geschichte vom Müller Nepomuk

Mühlen-Inventar Schweiz > Kanton Thurgau > Hüttlingen TG

Die Geschichte vom Müller Nepomuk

Von Oskar Kollbrunner, Hüttlingen

Quelle: Thurgauer

Jahrbuch, Band (Jahr): 9 (1933) Link:

http://doi.org/10.5169/seals-699056

Der Mostkrug, gefüllt mit kralligem, goldgelbem Apfelwein,

ist ein Wahrzeichen auf dem Tisch des echten Thurgauers, besonders dann, wenn

dieser ein Bauer ist.

Ueber dem Schreiben dieser Geschichte ist mein Mostkrüglein

aus lilablau glasiertem Steingut gar manchmal leer geworden und hal in meiner

Hand den dämmerigen Weg über ausgetretene Kellerstufen antreten müssen. Möge

der Geist der ihm innewohnenden Tranksame eine leise, erdgeruchkräftige

Befruchtung dieser Erzähung gewesen sein. Als ein Bürger von Wellberghofen tat

ich meinen ersten Schrei und meinen ersten Schritt in die Welt und bin gar

nicht wenig stolz auf dieses Flecklein meiner Geburt, das am Ausgange eines ganz

romantischen Tobels hart unterm Höhenzug des Wellenbergs liegt. Ich liebe mein

Dorf und ich stehe zu ihm, und das, obwohl ich mich herauswagen darf, zu sagen,

dass ich ein schönes Stück Erde mit eigenen Augen bestaunen durfte, und dass

ich in den glänzendsten Städten der Welt gelebt habe. Das rechte, ganz innige

Verhältnis aber zu Dingen und Menschen hatte ich je und je nur zu meinem Dorf.

In fremden Landen blühte die Liebe zur angestammten Scholle gar mächtig in mir

auf, und es gab Zeiten, in denen ich mir sagen musste: «Es bekäme dem Herzen

weit besser, wenn du als Knechtlein über Wellberghofenerboden gingest, als fremd

unter fremden Menschen und innerlich arm, entsetzlich arm, über die Erde der

neuen Welt.»

So war die Freude gross und glänzend wie der Morgenstern und

tief wie eine Zisterne, als ich nach langen Jahren wieder heimatlichen Grund

betrat. Ach, dieses Wiedersehen mit Wellberghofen! Das Bild eines New York bei Nacht

mit seiner dem Mond und den Wolken entgegendrängenden Himmelschaberphantastik, die

vielgestaltigen Wunder der riesenhaften Bay vom Rio de Janeiro mit ihren

siebzig tropischen Inseln, einer Bay, in die vierzig Flüsse ihren schimmernden

Weg nahmen, vor deren Palmendynastien der Pao d'Assucar, der weitberühmte

Zuckerhut thronte, zerflossen in nichts vor dem Anblick des uralten Kirchturms

mit seinem gegrätschten Dach, und dem elterlichen Riegelhaus mit Rebenzier an

den Mauern und dem Hollunderbaum im Gartenwinkel.

Aus dieser Freude heraus, aus der Freude an der zähen

Eigenart meiner Heimat und der Liebe zu ihren Gestalten heraus, ist diese Geschichte

ins Leben getreten. Sie begegnet euch mit einem freundlichen «Grüezi!», wie es

mir der greise Müller Nepomuk von Wellberghofen am Tag nach meiner Heimkehr

entboten hat.

Schon als Rockbüblein, das noch mit dem «Muesueli» oder dem

«Chafelblätz», wie man bei uns die Kinderservietten recht illustrativ benamst,

seinen Milchbrei, seine Grütze und sein Süppchen essen musste, steckte ich, so

oft ich der mütterlichen Obhut entwischen konnte, bei Müller Nepomuk.

Nepomuk war Landwirt und Müller zu gleicher Zeit. Zudem

pfuschte er noch in eine ganze Anzahl Berufe hinein, hatte er sich doch in

jungen Jahren längere Zeit im Deutschen und im Oesterreichischen herumgetrieben

und sich in allen erdenklichen Beschäftigungen versucht und geübt.

Mit seinem Bauerngütlein war das eine etwas lotterige Sache.

Schon das Haus, das er mit seiner kinderlosen und immer kränkelnden und

hüstelnden Frau Susette bewohnte, war verwahrlost von der Kartoffelhürde im

Keller bis zum letzten Hohlziegel hinauf. Windschief lehnten sich Scheune und

Stallungen an das Wohngebäude, das man allgemein nur als Schochen titulierte.

Da hiess es etwa: «Wenn der Nepomuk im Schochen unser Mehl aus seiner Mühle

nicht ab und zu einmal in seine Mulde stäuben liesse, wäre er längst um eine Sache

gekommen.» Dabei würde am Bollwerk seiner Ehrlichkeit jeder Thurgauerwitz abgeprallt

sein.

So krebsig und rückschrittlich er als Landwirt sich anstellte, so vorbildlich war er als Müller. War er in seiner kleinen Müllerei, dessen altväterisches und morsches Schaufelrad der Tobelbach mit seinem kristallenen Wasser spies, waren alle seine Sorgen vergessen: seine an einem Lungenleiden dahinsiechende Susette, die mageren Milchkühlein, die der Viehleihkasse verpfändet waren, der dürftige Boden, für den er kaum den Zins, geschweige die AbZahlungen aufzubringen vermochte.

Ja, in seinem mit Klipp-Klapp durchtönten Reich war Nepomuk glücklich, so glücklich, dass er für mich eigens viele Märchen ersann, wenn ich bei ihm war. Da lauschte dann das Rock- und Rutschbüblein, auf einen Mühlstein hingekauert, der seltsamen Geschichte des Gevatters Klipp und der Gevatterin Klapp, sperrte den Mund auf, als es älter wurde und in den Hosen herumbeinelte, ob den Schnurren und Schwänken über Müllerburschen und Müllerinnen, die Nepomuk wie Mehlstaub aus dem Aermel schüttelte.

Die Mühle, die ein Stück hinter dem Dorf am Tobelbach lag, mochte schon damals ein halbes Jahrhundert und darüber bestanden haben. Im Gegensatz zu seinem Wohnhaus liess ihr der Müller alle Pflege angedeihen. Kein Ziegel fehlte auf dem Dach, und die Wände waren so fein herausgegipst, dass es einem im prallen Sonnenschein ordentlich blendete, wenn man auf sie hinsah. Ja, schneewittchenhaft flimmerte die Mühle im Tobelbachgrund an blauen Tagen aus den Erlen und Ahornen, die sie umrahmten, heraus.

Ueber dem Stauweiher hinter der Mühle pfeilten Libellen mit

buntgläsernem Flügelglanz; Schilffähnchen zitterten, Krötenmütter hockten am

schlammigen Ufer, grünes Licht in den herausquellenden Augen. Im Holzkennel,

der das Tobelbachwasser aus dem Weiher je nach Bedarf auf das Schaufelwerk des

Mühlrades leitete, liess ich mancherlei aus Laub und Halmen gebastelte Schiffchen

schwimmen, denen ich bunte Käfer als Fahrgäste mitzugeben pflegte, was mir

heute noch leidtun kann, da wohl viele dieser kribbeligen und krabbeligen

Herrschaften einen vorzeitigen Tod dabei gefunden haben. Vor dem Eingang zum

Weiher, wo das in den Wellenberg einschneidende Tobelbachtal sich merklich

verengt, befand sich einer meiner liebsten Spielplätze, umrahmt von einem

Dutzend malerisch gekrümmter Wacholderbüsche und überragt von einem

vieltonnigen, auf einem abgeplatteten Steinsockel sich selbst im Gleichgewicht

haltenden Felsblock. Nach allen Seiten hing er über, und der Uneingeweihte

erwartete jeden Augenblick seinen donnernden Fall. Ich aber wusste wohl, dass

ich mich sogar rittlings auf ihn setzen durfte, ohne dass er ins Gampfe kam.

Meine Kräfte reichten keineswegs hin, den Steinklotz zum Gampiross zu machen.

Wie manches Mal sass ich auf diesem Luginsland und träumte zur Mühle hinab und

hinüber zum Dorf und hinaus auf das fruchtbare thurgauische Bauernland, das

dahinterlag mit dem Gold seiner Getreidefelder, dem Saftgrün seidiger Wiesen

und dem leuchtenden Braun seiner herbstlichen Kartoffeläcker!

Einmal ertappte mich der Müller Nepomuk dabei, wie ich, auf

dem Block stehend, mit schallender, aber nichts weniger als klangreicher Stimme

das Lied «Oh Thurgau, du Heimat» sang.

Da nahm Nepomuk sein Meerschaumpfeif eben, das er vor langen

Jahren auf der Walz einem duften Kunden abgejagt hatte, aus dem Mund. Ein ganz

apartes Pfeifchen, auf dessen klobigem Kopf die ulkige Geschichte vom Müller,

seinem Sohn und dem Esel dargestellt war, und zwar im dritten Akt, also da, wo

die beiden den Esel tragen.

Er lachte mit dem ganzen Gesicht, das fein und nachdenklich

war, dem alles gut stand, ausgenommen ein Urwald feuerroter Haare und zu Zeiten

ein gewisser, flackernder Jähzorn in den Augen, und meinte, über einen rostbraunen

Rohrkolben wegspuckend, der wie ein Tambourmajor an der Pforte des Stauheckens sich

strammte: «Du hast ja eine Stimme wie eine Hanfrätsche. Ganz wie dein

Grossvater selig. Der hat auch lieber nicht schön, als wie nicht laut gesungen.

Für solche Sänger lässt sich der Thurgau bedanken.»

Kaum hatte er dies gesagt, legte er sein tiefbraungebranntes

Pfeifchen auf den Felsklotz, und es musste einem wahr und wahrhaftig Wunder

nehmen, dass der Stein nicht ins Wackeln kam ob dem Gesang, den nun unser Müller

Nepomuk ertönen liess. Es war die Hymne an den Thurgau, im Steinkohlenbass gehalten.

Ich purzelte bei diesen tieffallenden Tönen förmlich vom Felsen herab und kam

dabei unter einen Wacholderstrauch zu liegen.

Als ich mich vom Sturz und vom Gesang etwas erholt hatte,

trumpfte der Müller auf: «Gelt, Bürschlein, jetzt weisst du, was Singen ist?

Potzblitz noch einmal! Dieses Thurgauerlied habe ich schon auf der Walz mit

Landsleuten im Ratskeller zu Bremen gesungen, geschweige denn in Rüdesheim, auf

den Landstrassen und in Herbergen der Nachbarländer. Wir haben die Heimat in

Ehren gehalten und manchen Römer auf ihr Wohl getrunken von Laubenheim bis

Meran hinunter.»

Darauf schnitt er einige Wacholderzweige ab, aus denen er

eine Wundertinktur gegen seine Leichdorne oder Hühneraugen zuzubereiten wusste.

Er hat mir damit seinerzeit auch Warzen vertrieben. Ueberhaupt war er mancher

besonderer Dinge kundig, die er auf der Wanderschaft in sich aufgenommen hatte.

Vom Aberglauben nicht unfrei, musste zum Beispiel der Stiel seiner Peitsche

stets aus Wacholder sein, damit niemand sein Wagengespann zu bannen vermöge.

Ausserdem sass ihm immer ein Brocken knorriges Wacholderholz als eine Art

Glücksbringer irgendwo in einer Tasche seines Kleides.

Die Dorfkirche betrat er höchstens bei feierliehen Anlässen,

weil ihn der etwas strenggläubige Pfarrherr einmal eben dieses Aberglaubens halber

zur Rede gestellt hatte.

Geschah es absichtlich, aus Zornmütigkeit, dass Müller

Nepomuk ausgerechnet am Sonntagvormittag während des Gottesdienstes Getreide

mahlte, dass das Geräusch der Mühle die Andacht störte, bis es ihm der

Statthalter verweisen musste? Ich weiss es nicht. Ich weiss nur, dass der

Jähzorn nach der Auseinandersetzung mit dem Pastor den Müller zu unbedachtem

Tun hinriss. Dass er auf dem Scheitstock in seinem Schopf mit dem Büschelmesser

seinen Filzhut in hundert Schnipsel zerstückelte, dass er am andern Tag den

Rücken seiner Zugkuh mit einem Emballagetuch überhängt hatte, als er mit einem

Füderchen Mehl durchs Dorf fuhr. Man munkelte, er müsse die roten und blauen

Striemen verdecken, die er in seiner masslosen Wut der unschuldigen Kuh beigebracht

hätte. Der Pfarrer, der davon hörte, vergewisserte sich der Malträtierung des Tieres

durch einen frommen Spion, und Müller Nepomuk wurde auf Grund der Tierschutzgesetze

empfindlich gebüsst. Von diesem Augenblick an aber hat man den Landgeistlichen nie

mehr im Tobelbachtal sich ergehen sehen, wie dem zuweilen früher der Fall war.

Ja, man entlud ein Gewitter auf sich, wenn man Nepomuk zu

nahe trat. Sonst aber konnte er der beste Mensch sein. Was aber den Glauben

anbetraf, habe ich nie jemand ehrfürchtiger von Gott und seiner Schöpfung reden

hören, wie gerade unsern Nepomuk. Seine Seele feierte ihre Gottesdienste im

Tobelbachwald, trank den Widerschein des Himmels aus dem zerfliessenden

Kristall des Tobelbachwassers. Er, der mit den Grundelementen allen Seins, der

mit dem Samenkorn, aus dem das Leben erblüht, auf du und du stand, dem Korn,

das golden durch seine Hand rollte und weisses Mehl wurde, aus dem man das

nährende Brot buk, war fromm, ohne es nach aussen hin aufzuzeigen. Die Taten

seines Jähzorns bereute er bitter. Stundenlang schlich er da durch die Mühle,

ohne etwas anzurühren. Unter den Alltagssorgen, die ihn zudem erdrücken

wollten, die wie Mehlsäcke auf ihm lagen, magerte er zusehends ab. Es hiess im

Dorf, dass über kurz

oder lang des Müllers Gewerblein auf Konkursgant kommen würde.

oder lang des Müllers Gewerblein auf Konkursgant kommen würde.

So war es auch. Obwohl die Müllerei einen erklecklichen Batzen

abwarf, so war dieser Batzen doch nicht gross und goldig genug, um das Schuldenloch

sichtbar zu stopfen. Stall und Felder aber warfen je länger je weniger einen achtbaren

Erlös ab. Wie konnten sie auch! Der Müller kümmerte sich blutwenig um sie,

schon weil er ganz und gar nicht zum Landwirt geschaffen war, und dann weil er

anfing, in ein Basteln und Erfinden hineinzugeraten, bei dem er sich einredete,

die Kunst der Müllerei viel einfacher gestalten zu können. Er sagte jedem, der

es ernstlich hören wollte, dass er eine das ganze Gewerbe revolutionierende

Erfindung gemacht habe, die er zur gegebenen Zeit patentieren und verwerten

lassen wolle. Das heisst, sobald sich ein Geldgeber als Interessent finden

lassen würde.

Die Bauern nannten sein Erfinden Zeitverplempern und meinten

damit den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben. Ja, sein Tun wurde ihm

geradezu als Narretei ausgelegt. Ich war damals zu klein, um viel von der Sache

zu verstehen, in die er übrigens keinen näher einweihte. Ich war glücklich,

wenn ich bei ihm sitzen, dem Radgetriebe zuschauen und dem Klipp-Klapp der

Mühle zuhören durfte. Leid tat er mir am meisten seiner Frau Susette halber, die

kränker und kränker wurde und das Geldlein, das der Müller noch aus seinem

Umtrieb herauspresste, dem Arzt hinlegen musste. Sie magerte zum Gerippe ah,

und wenn nachts ein heftiger Wind ging und ein Klottern und Klippern in der

Luft war, so meinte unser Nachbar Schuppli, der einem rauhen Witz nicht abhold war,

auf eine ganz andere Art: «Jetzt klappern die Gebeine der Susette wieder.» Nach

soleben Reden verschloff ich mich am liebsten unter die Bettdecke.

Eines Tages kam dann beinahe alles Eigentum des Müllers auf

konkursrechtliche Versteigerung. Das halbe Dorf war vor dem Schochen versammelt,

als die in jämmerlichem Zustand sich befindende Fahr- und Viehhabe, als die Felder

und Wiesen und zuletzt die Mühle und der Schochen selber mit dem Grossteil

seiner Ausstattung unter den Hammer kam.

Ich vergesse das Trauerspiel nie, das sich vor dem Schochen

abspielte. Der Haarschopf des Müllers wehte wie ein Brand durch das Haus. Ein

Hadern gegen Gott und Schicksal lag in seinen Augen. Wehe dem, der ihn jetzt gereizt

hätte! Er schien allenthalben gegenwärtig zu sein. Er half Tische und Stühle

herausschleppen, Schränke und Truhen vor die mutmasslichen Käufer hinstellen,

Töpfe, Schüsseln, Platten, Tansen und Mulden, Sensen und Sicheln, Kärste und

Würbe aufschichten. Viel altes Zeug immerhin, man fühlte, dass ihm dieses ihn

grausam enterbende Schicksalsspiel naheging.

Die Dorfweiber standen mit verschränkten Armen und klatschten

umher. Kein Kaffeebeckeli, das ihren scharfen Laueraugen entgangen wäre. Man

konnte sicher sein, dass jede der guten Basen noch nach Jahren wusste, was die

Susette alles in die Ehe gebracht hatte, oh die Suppenteller mit einem roten

oder einem blauen Blumenrand geschmückt gewesen wären, ob das Bett aus Eichen-

oder aus Tannenholz gezimmert gewesen sei. Jede suchte beider Gant auf ihre

Weise einen Schick zu machen und für wenig Geld ein Waschzüberchen, eine

Kupfergelte zu erhandeln. Indes lag die Müllerin hustend im Oberstock, und man

wusste nicht, ob sie noch einen Tag oder eine Woche zu leben hätte. Die rasselnden und keuchenden Geräusche aus ihrem eingesunkenen Brustkasten waren durch die geschlossenen Fenster des Krankenzimmers hindurch hörbar. Der alte, struppige «Fleck», den der Gemeindediener aus dem Stall zerrte, drehte seine traurigen Kuhaugen dem Fenster zu und lauschte auf den stickigen Husten der sterbenden Frau, die er so gut kannte. Frau Susette, die eine Vorliebe für dieses Tier gehabt hatte, wusste es immer so einzurichten, dass es ah und zu eine Mohrrübe oder ein Tränklein für die dankbare Milchkuh absetzte. Der Gemeindediener hatte seine liebe Mühe, die Kuh weiterzubringen. Breitbeinig, störrisch, mit drohend erhöbenen Hörnern stand sie da, und lange Zeit wollten weder Stockschläge noch gütliches Zureden etwas fruchten.

wusste nicht, ob sie noch einen Tag oder eine Woche zu leben hätte. Die rasselnden und keuchenden Geräusche aus ihrem eingesunkenen Brustkasten waren durch die geschlossenen Fenster des Krankenzimmers hindurch hörbar. Der alte, struppige «Fleck», den der Gemeindediener aus dem Stall zerrte, drehte seine traurigen Kuhaugen dem Fenster zu und lauschte auf den stickigen Husten der sterbenden Frau, die er so gut kannte. Frau Susette, die eine Vorliebe für dieses Tier gehabt hatte, wusste es immer so einzurichten, dass es ah und zu eine Mohrrübe oder ein Tränklein für die dankbare Milchkuh absetzte. Der Gemeindediener hatte seine liebe Mühe, die Kuh weiterzubringen. Breitbeinig, störrisch, mit drohend erhöbenen Hörnern stand sie da, und lange Zeit wollten weder Stockschläge noch gütliches Zureden etwas fruchten.

Ein Spekulant sicherte sich um einen Spottpreis den Schochen

und einige Jucharten Land. Es hiess, er wolle das Haus schleifen, abtragen

lassen und an seiner Stelle eine Wagnerwerkstatt für seinen Sohn einrichten,

was in die Augen sprang, wenn man bedachte, dass viele Kilometer weit im

Umkreis von Wellberghofen kein Wagner tätig war.

Als die Mühle zur Versteigerung kam, war ihr bisheriger

Inhaber wie vom Erdboden verschwunden. Es tat ihm viel zu weh, Zeuge ihres Verlustes

zu werden. Als man mit dem vom Müller ausgehändigten Schlüssel die Tür öffnen wollte,

war diese mit aller Mühe nicht aufzumachen. Da man den Müller vergeblich

suchte, wurde sie schliesslich eingedrückt. Als ein Müllermeister aus der

Nachbargegend nun versuchte, das Mühlwerk in Gang zu bringen, stellte sich heraus,

dass er nicht dazu fähig war, so wenig wie ein Mühleningenieur, der sich

vorlauten Mundes gerühmt hatte, Mühlen schwierigster und modernster

Konstruktion aufgestellt zu haben. Keiner vermochte auszutüfteln, woran der

Fehler liege. Endlich wurde der Müller aufgestöbert. Er war wie von Sinnen. Man

hatte ihn in der Kammer seiner Frau entdeckt und zwar im Augenblick, als diese

ihre müden Augen für immer schloss. Neben ihrem Bett hatte er auf einer

Stabelle gehockt, in dumpfer Verzweiflung, Schreie ausstossend wie ein gequältes

Tier. Willenlos war er dann dem Manne gefolgt, der ihn zu suchen beauftragt

war.

Und dann stand er in der Mühle, mit kalkweissem Gesicht und

irr flackernden Augen, das rote, zündende Haar wild aufgewühlt. Ein Hebeldruck

seinerseits und das Mühlwerk kam reibungslos in Gang. Alle schüttelten die

Köpfe. Auf die erbrochene Tür zutretend, liess er sich den Schlüssel geben und

siehe da — er funktionierte ganz vortrefflich. Mit einem harten, nur ungenügend

unterdrückten Fluch stapfte er alsdann dem Dorf zu, taub gegen alle Kondolenzworte,

verbohrt in seinen Schmerz, verschlössen gegen die Welt.

In der Wirtschaft zum Wellberghof, deren Gast er sonst nur

alle Schaltjahre einmal war, liess er sich am Tisch nieder und verlangte Wein.

Stillschweigend, brütend trank er einen halben Liter nach dem andern. Der Wirt

hätte ihm gerne alle weitere Tranksame entzogen, aber jede neue Bestellung war

mit einem derartig bösen, irrlichternden Blick begleitet, dass der Wirt sich

beeilte, den verlangten Wein vor den seltsamen Gast hinzustellen, der in seinen

roten Haaren und den Blitze schiessenden Augen einem wahren Teufel glich. Die

Bauern, die einkehrten, rutschten alle wie auf Verabredung weit von seinem

Stuhle ab. Jeder fürchtete sich, mit dem Müller anzubändeln. Derweil ging besonders

unter den Dorfweibern das Gerücht umher, der Müller hätte seine Mühle verhext

gehabt. Es musste also doch etwas auf sich haben mit seinem Aberglauben und

seinem geheimnisvollen Können, derenthalben er mit dem Ortsgeistlichen uneins

geworden war.

Gegen Mitternacht verliess der Müller das Gastlokal. Stieren

Blicks. Ohne Abschiedsgruss.

Am Tage der Beerdigung sah man ihn für zwanzig Jahre lang zum

letzten Mal in Wellberghofen.

Er sass in der Dämmerung in der kleinen Dorfkirche in einem

der hintersten Leidstühle. Das Trauerkleid schlotterte bedenklich um seine

Schultern, die unter einer unsichtbaren Last gesenkt waren wie zwei

Schrägbalken. In das sonst so feine und nachdenkliche Gesicht schlafften tiefe

Leidenszüge. Während der ganzen Abdankung und auch nachher, da er vom Hügel der

Toten Abschied nahm, hielt er die Augen nieder. Die aschgrauen Lider dämpften

so das Feuer, das unter ihnen brennen mochte. Kein Laut des Weinens kam über

seine zusammengepressten Lippen. Da sass er, ein Mann anfangs der Vierziger, an

den Bettelstab

gebracht, seines Weibes beraubt, insgeheim verlacht und als Narr gescholten Seine Hand schloss sich um eine geschweifte Seitenlehne des altmodischen Leidstuhls, als ob sie dieselbe zerbrechen wollte. Die Worte des Pfarrers waren mild und trostsam wie das abgedämpfte Licht, das durch die Kirchenfenster fiel, aber

da war wohl kein Wort, das bis zum Herzen des Geschlagenen vordrang. Der besorgte Blick des Geistlichen, der Händedruck eines Nachbarn — alles liess ihn gleichgültig, wie es scheinen wollte. Die Spindelgret, die sich nicht genug im Herumspionieren von Haus zu Haus tun konnte, will den für die Welt Erstummten und Ertaubten am Abend des Begräbnistages in der verkauften Mühle herumrumoren gehört haben. Die Mühle sei in vollem Gange gewesen. Der Müller hätte die Weiherschleuse gezogen und das Wasser in und über dem Holzkennel daherbrausen und -strudeln lassen. Korn hätte er anscheinend keines zu mahlen gehabt, aber ein Gepolter hätte die Müllerei erfüllt, ein Gerumpel und Spektakel, als ob alle bösen Geister sich ein Stelldichein gegeben hätten. Zwischenhindurch sei ganz deutlich das Jammern und Stöhnen des Müllers hörbar gewesen, der an den mit Mehlstaub verwischten Fenstern hin- und hergespukt sei wie ein grauenerregender Schatten.

gebracht, seines Weibes beraubt, insgeheim verlacht und als Narr gescholten Seine Hand schloss sich um eine geschweifte Seitenlehne des altmodischen Leidstuhls, als ob sie dieselbe zerbrechen wollte. Die Worte des Pfarrers waren mild und trostsam wie das abgedämpfte Licht, das durch die Kirchenfenster fiel, aber

da war wohl kein Wort, das bis zum Herzen des Geschlagenen vordrang. Der besorgte Blick des Geistlichen, der Händedruck eines Nachbarn — alles liess ihn gleichgültig, wie es scheinen wollte. Die Spindelgret, die sich nicht genug im Herumspionieren von Haus zu Haus tun konnte, will den für die Welt Erstummten und Ertaubten am Abend des Begräbnistages in der verkauften Mühle herumrumoren gehört haben. Die Mühle sei in vollem Gange gewesen. Der Müller hätte die Weiherschleuse gezogen und das Wasser in und über dem Holzkennel daherbrausen und -strudeln lassen. Korn hätte er anscheinend keines zu mahlen gehabt, aber ein Gepolter hätte die Müllerei erfüllt, ein Gerumpel und Spektakel, als ob alle bösen Geister sich ein Stelldichein gegeben hätten. Zwischenhindurch sei ganz deutlich das Jammern und Stöhnen des Müllers hörbar gewesen, der an den mit Mehlstaub verwischten Fenstern hin- und hergespukt sei wie ein grauenerregender Schatten.

Zwanzig Jahre lang blieb daraufhin der Müller Nepomuk

verschwunden. Er war gegangen, ohne abzuwarten, ob aus der Konkurssumme noch

ein Zehrpfennig für ihn herausschaue. Nichts hatte mehr sein Interesse an der

Heimat wachzuhalten vermocht.

Die einzigen Zeichen, die darauf schliessen liessen, dass der

Müller noch am Leben sei, waren die kostbaren Blumen, die er jeweils auf den

Todestag seiner Frau Susette an die Gemeinde abschickte. Fremdländische Marken,

polnische, ungarische, türkische klebten auf den Paketen, deren duftendem

Inhalt er nie ein Sterbenswörtchen beifügte ausser seinem Namen.

Es sind noch nicht gar viele Jahre her, da hielt eines Tages

ein vornehmes Auto vor der Wirtschaft zum Wellberghof, dem ein feiner Herr mit

silberhaarigem Kopf entstieg. Blitzblank spielten die Sonnenlichter eines

goldenen Herbsttages auf der eleganten Karosserie des Wagens, den bald genug

der Nachwuchs der Dörfler umzingelte.

Im Wellberghof tagte eben eine Gemeinde-Versammlung, als der

alte Herr mit kultiviertem Gesicht eintrat. Er setzte sich freundlich lächelnd

an den mit Sonnenkringeln überhüpften Tisch und bestellte einen Doppelliter besten

Weines für die versammelten Herren. Die dadurch aufmerksam gewordenen Bauern tuschelten

und werweisten unter sich, wer wohl der Fremde sein möchte. Keiner kam darauf wie

der Mauser Ludi, der einen Blick aus den Augen des hohen Gastes aufgefangen

und, in der Erinnerung kramend, ihn auch richtig ausgedeutet hatte.

«Das ist ja unser ehemaliger Müller Nepomuk,» orakelte er,

den Mund wie eine Mäusefalle aufsperrend und dem alten Wellenberghofener Bürger

mit dem randvollen Weinglas herzlich zuprostend.

Jetzt erinnerten sich die Älteren unter den Anwesenden mit

einem Mal ihres ehemaligen Dorfgenossen, der sich allerdings sehr zu seinem

Vorteil verändert hatte und, wie es schien, ein grosser Herr geworden war. Der

Fremde, der bis jetzt schweigend dagesessen und nur der Begrüssung durch den

Mauser Ludi mit einem bejahenden Kopfnicken geantwortet hatte, erhob sich und

begann allerseits Hände zu schütteln und anzustossen. Jedem wusste er den

rechten Namen auf den Kopf zuzusagen, sogar den meisten der Jungen, die er, wie

er es nannte, «dem Model nach einzuschätzen» vermochte auf ihre

Stammeszugehörigkeit hin.

Der Tag von Nepomuks Heimkehr bedeutete ein grosses Fest für

Wellberghofen. Es stellte sich heraus, dass er in den Jahren der Fremde durch

Auswertung einer seiner Erfindungen ein schwerreicher Mann geworden war. Jetzt

hatte er sich vom Geschäft zurückgezogen und gedachte, seine alten Tage im Ort

seiner Heimat zu verleben. Er liess verlauten, dass er die Mühle kaufen möchte,

um diese wohnlich auszubauen. Kaum hatte er diesen Wunsch geäussert, wurde es

sehr still am Tische. Er las in den gedrückten Mienen der Bauern, dass es wohl

mit dieser Mühle ihre eigene Bewandtnis habe, und tastete sich scheuen Wortes

vor, um den Grund der allgemeinen Kopfhängerei zu erfahren. Da wurde er denn

inne, dass der in einem wolkenbruchartigen Gewitter rasend gewordene Tobelbach

die Mühle weggeschwemmt und überdies unübersehbare Verheerungen im Tobel, in

Dorf und Feld, wo er mit seiner reissenden Flut in die Strassen frass,

Geschiebe ablagerte, Sand und Schlamm anhäufte, angerichtet hätte. Gerade diese

Katastrophe bilde das Hauptthema der heutigen Gemeindeversammlung. Die Sachlage

erheische es, dass baldmöglichst der Tobelbach korrigiert und verbaut werde, um

einem ähnlichen Unglück die Spitze abzubrechen. Der unvorhergesehene Kostenaufwand

der Gemeinde, der trotz dem üblichen Staatsbeitrag den Säckel zu leeren drohe, sei

schuld an der trübseligen Stimmung der Bürger. Man könne auch in Wellberghofen

die Fünfliber nicht so mir nichts, dir nichts aus

dem Aermel schütteln. Der Steuerkommissär schüttle einen sowieso, als ob man ein märchenhafter Goldvögelbaum wäre.

dem Aermel schütteln. Der Steuerkommissär schüttle einen sowieso, als ob man ein märchenhafter Goldvögelbaum wäre.

Der silberhaarige Müller Nepomuk sass lange in tiefen

Gedanken verslinken vor seinem Weinschoppen. Sein Herz war bei der alten Mühle im

Tobelbachgrund, die das Wildwasser weggetragen hatte. Er sah sie ganz deutlich

vor sich, sah ihre liebevoll gegipsten Wände, die moosüberschoferten Schaufeln

des Mühlenrades unterm plätschernden Kennel und schien ihre Musik zu hören, die

ihm süsser war in all ihrer Monotonie, als die silberigste Weise einer

Spieluhr. Es war ihm, als müsste er ihr Sterben mitansehen, und das war fast so

schwer wie das Sterben seiner Frau.

Als Nepomuk endlich, alle schweren Gedanken abschüttelnd,

aufsah und die weltklugen Augen über seine Bauern spielen liess, fragte er, wie

nebensächlich den zunächst sitzenden Bauern die Gläser auffüllend, wie hoch sich

denn die Verbauung des Baches stellen werde. Der Vorsteher räusperte sich, und

dann rollte es wie Basstrompetentöne aus seinem Mund heraus: «Rund

fünfzigtausend Franken würde es die Gemeinde treffen.» Schwerer atmend hielt er

inne. Eine geraume Weile verharrte alles in einer peinigenden Stille. Dann aber

schlug es auf einmal wie eine Kartätsche mitten unter den Gästen ein. «Gut, so

trage ich die Kosten der Gemeinde — ich schulde ja wahrscheinlich der

Viehleihkasse und dem und jenem aus dem Konkurs noch ein paar Franken — und nichts

liegt mir näher und gegebener, als das Andenken an meine Mühle durch diesen

Beitrag in Ehren zu halten.» Schlicht, aus einem warmen Gefühl heraus,

bekräftigte Müller Nepomuk sein Gelübde durch Händedruck.

Man schied spät voneinander. Der zurückgekehrte Bürger und

Helfer in der Not beherrschte die Gemüter und war der Held des Tages. Müller

Nepomuk schlief im Vorsteherhause, vor dem rauschende Pappelbäume wie silberne

Raketen in den hellen Nachthimmel standen.

Wenn du heute in Wellberghofen vorbeikommst, so begegnest du

beim Brunnenplatz einem mächtigen, aus Steinquadern gefügten Herrschaftshaus

mit viel blankem Licht in den Scheiben, um die im Sommer die Blumen leuchten.

Hinter einem Fenster hängt die Nachbildung der alten Tobelbachmühle, von Künstlerhand

in Glas gemalt, und gar oft kann man davor einen recht alt gewordenen,

silberhaarigen Herrn mit seinem geblümten «Biremässli» auf dem schön

geschnittenen Kopf stehen sehen. Der alte Herr ist in tiefes Nachdenken versunken.

Manchmal kann es vorkommen, dass der greise Dorfpfarrer zu

ihm auf Besuch kommt.

Der gleiche Pfarrer, mit dem er einst eines ziemlich

harmlosen Aberglaubens halber im Streite gelegen, damals, als noch der Jähzorn aus

seinen Augen springen konnte und brandrotes Haar gleich einer Feuersbrunst um

seinen Kopf wehte.

Dann sitzen die zwei Alten, die mit sich und der Welt Frieden

gemacht haben, vor dem Hause des Müllers Nepomuk auf einer grüngestrichenen

Bank, hinter der der gewaltige Felsblock, mein einstiger Luginsland im Tobelhachtal,

aufragt, Überbuscht von einem rätseihaft dunklen, malerisch gekrümmten Wacholderbaum.

Aus dem aber hat sich schon man eher der vorbeiziehenden Fuhrleute einen Peitschenstiel

herausgeschnitten, denn es heisst, seit Nepomuk zurückgekehrt ist, dass man mit

dem Fitzen und Knallen einer derartigen Peitsche das Glück und das Gedeihen in

Habe und Haus banne. Der Pfarrer lächelt ungläubig dazu, obwohl ihm Nepomuk

eine silberbeschlagene Wacholderpfeife als Versöhnungspfeife anbot, aus der es

sich ganz wundervoll in die goldene Sonne qualmen lässt.

**********

Soweit die Geschichte vom Müller Nepomuk.

Oskar Otto Kollbrunner (1895-1932) wuchs in Hüttlingen auf. 1913 wanderte Kollbrunner nach Amerika aus, von wo er 1928, nach dem Tode seiner Frau wieder zurückkehrte. Kollbrunner schrieb die Prosabände «Treibholz» und «Die Schenke des Mister Bucalo» und den Gedichtband «Geschenk der Stille» und viele andere – vor allem Gedichte - mehr.

Es ist anzunehmen, dass Oskar Kollbrunner mit der „Geschichte vom Müller Nepomuk“ seinen eigenen Werdegang beschreibt. Sehr lohnenswert ist die Biografie von Linus Spuler aus dem Jahre 1995 „Oskar Kollbrunner (1895-1932) : Schriftsteller“ Zeitschrift: Thurgauer Beiträge zur Geschichte, Band (Jahr): 132 (1995), Link: http://doi.org/10.5169/seals-585816 zu lesen.

Der Versuch, die Nepomuk- Mühle zu finden, ist gar nicht so einfach. (Siehe Sulzbergerkarte https://map.geo.tg.ch/gsuHqw8yUMt)

Es könnte sich sowohl um

· Wellenhausen (dann wärs der heutige Mülittobel / Affoltertobel),

- Mühle von 1343 https://map.geo.tg.ch/apps/denkmaldatenbank/?id=390491

- Mühle von 1343 https://map.geo.tg.ch/apps/denkmaldatenbank/?id=390491

· Mettendorf TG (dann wärs der Wiitobel) https://map.geo.tg.ch/apps/mf-geoadmin3/?lang=de&topic=ech&E=2714991.99&N=1270677.71&zoom=6&catalogNodes=10000,11000,11170&layers=sulzbergerkarte&layers_opacity=0.9

hier ist keine Mühle bekannt,

hier ist keine Mühle bekannt,

· Hüttlingen (dann wärs der Chirchtobel / Chrääzertobel) https://map.geo.tg.ch/gsu7rEu3gaN

- die Mühlenruine https://map.geo.tg.ch/apps/denkmaldatenbank/?id=406171 passt nicht ins Zeitraster)

- die Mühle von 1380 https://map.geo.tg.ch/apps/denkmaldatenbank/?id=385119

- die Mühlenruine https://map.geo.tg.ch/apps/denkmaldatenbank/?id=406171 passt nicht ins Zeitraster)

- die Mühle von 1380 https://map.geo.tg.ch/apps/denkmaldatenbank/?id=385119

handeln.

In der Zeitschrift: „Am häuslichen Herd : schweizerische illustrierte Monatsschrift“ sind von Oskar Kollbrunner diverse Gedichte erschienen. Ich möchte eine Auswahl davon meinen Lesern nicht vorenthalten. Der Abdruck erfolgt in der Reihenfolge des Erscheinens.

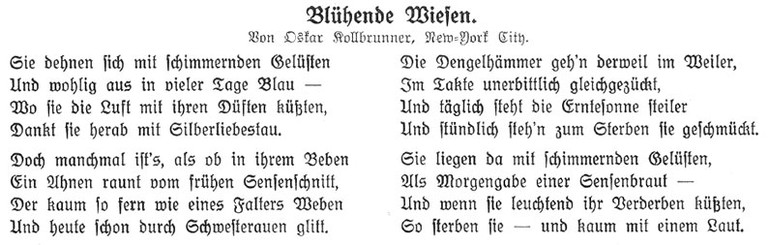

Blühende Wiesen

Band (Jahr): 27 (1923-1924), Heft 9, Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-667447

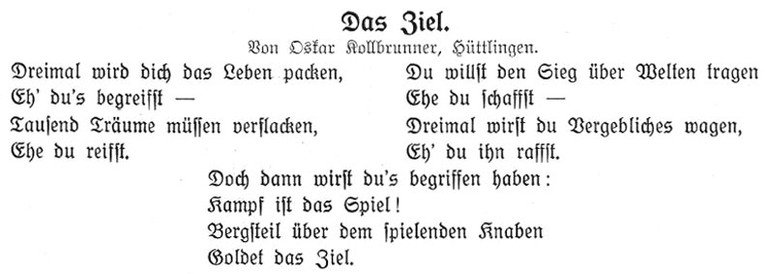

Das Ziel

Band (Jahr): 27 (1923-1924), Heft 10, Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-667983

Stimme der Einsamkeit

Band (Jahr): 27 (1923-1924), Heft 10, Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-667983

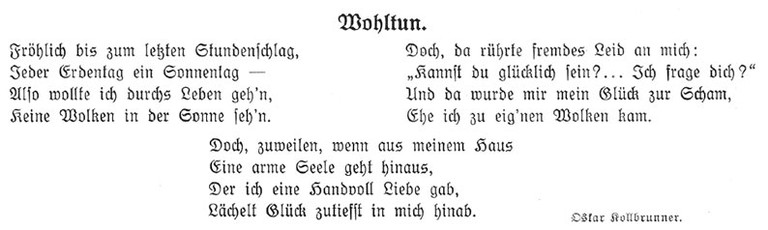

Wohltun

Band (Jahr): 34 (1930-1931), Heft 18, Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-671044

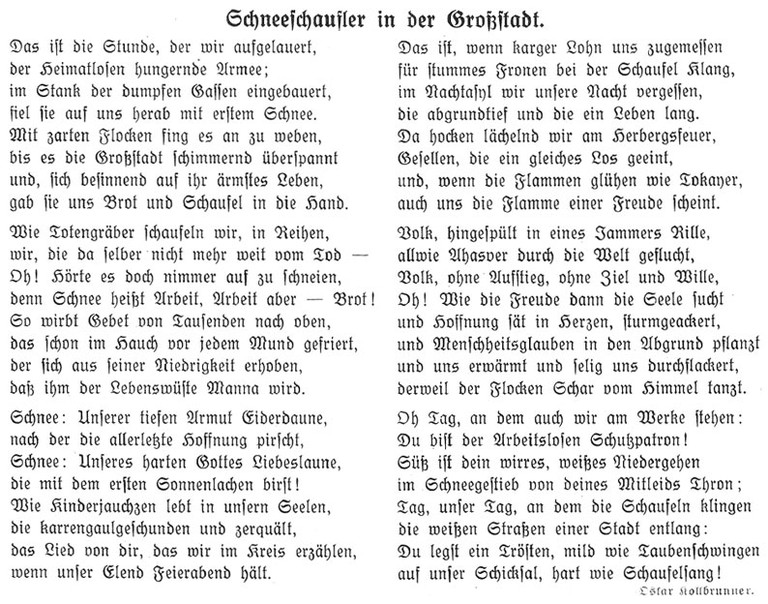

Schneeschaufler in der Grosstadt

Band (Jahr): 35 (1931-1932), Heft 11, Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-667077

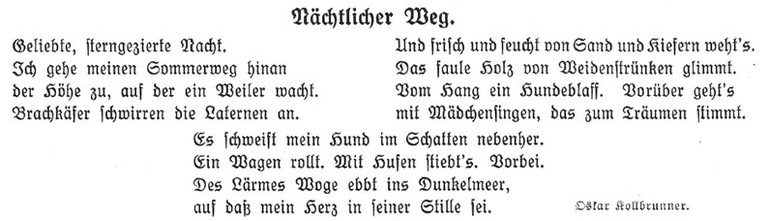

Nächtlicher Weg

Band (Jahr): 35 (1931-1932), Heft 14, Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-668335

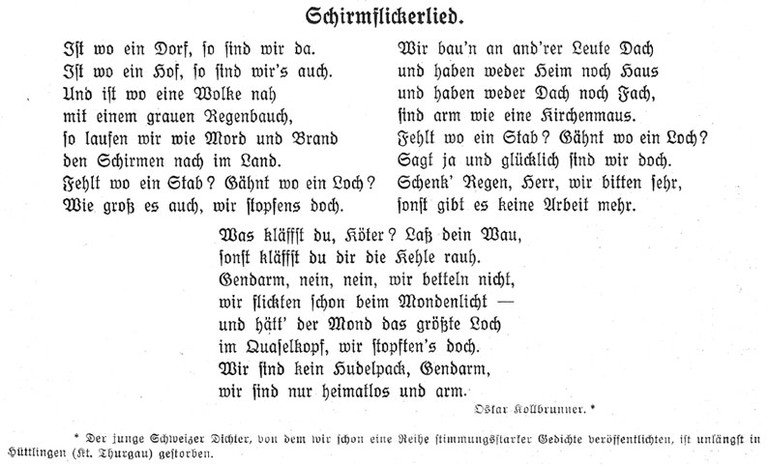

Schirmflickerlied

Band (Jahr): 35 (1931-1932), Heft 15, Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-669129

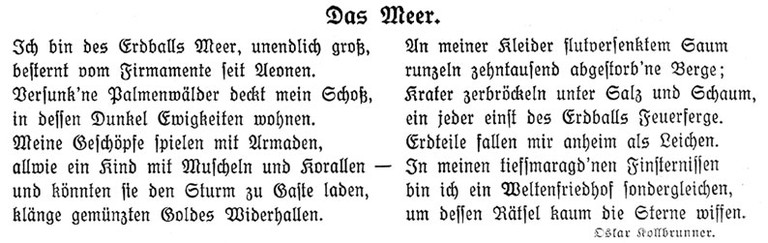

Das Meer

Band (Jahr): 35 (1931-1932), Heft 24, Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-672670